「作って動かすALife」で人工生命を学ぶ その06 相互作用

2025-07-17 16:49:44

今回がラスト。

第7章「ダンスとしての相互作用」および、第8章「意識の未来」

前回進化させた個体を使って、相互作用によってどう行動が変わるかというのをメインテーマにしている。

だけど、この2つの章はきっと前の章と書いている人一緒だろうな。

言葉の説明や概念の説明が足りていないので、入門というには説明が分かりづらい。

ある程度知っている前提で書かれている。

それでも、話の方向性が固まっていれば、難しいことは分からないけど、こういうこと言いたいんでしょってのが把握できるが、

それもないので、ただただ分かりづらい文章になっている。

とりあえず第7章はプログラムを書くのでやってみる。

必要なライブラリなどは前回と同じ。

進化させた個体を複数読み込んで実行できるようにしてやる感じ。

で、僕は、1個体あたり200フレームを、51個体用意し、

それを25世代まで進化させたので、

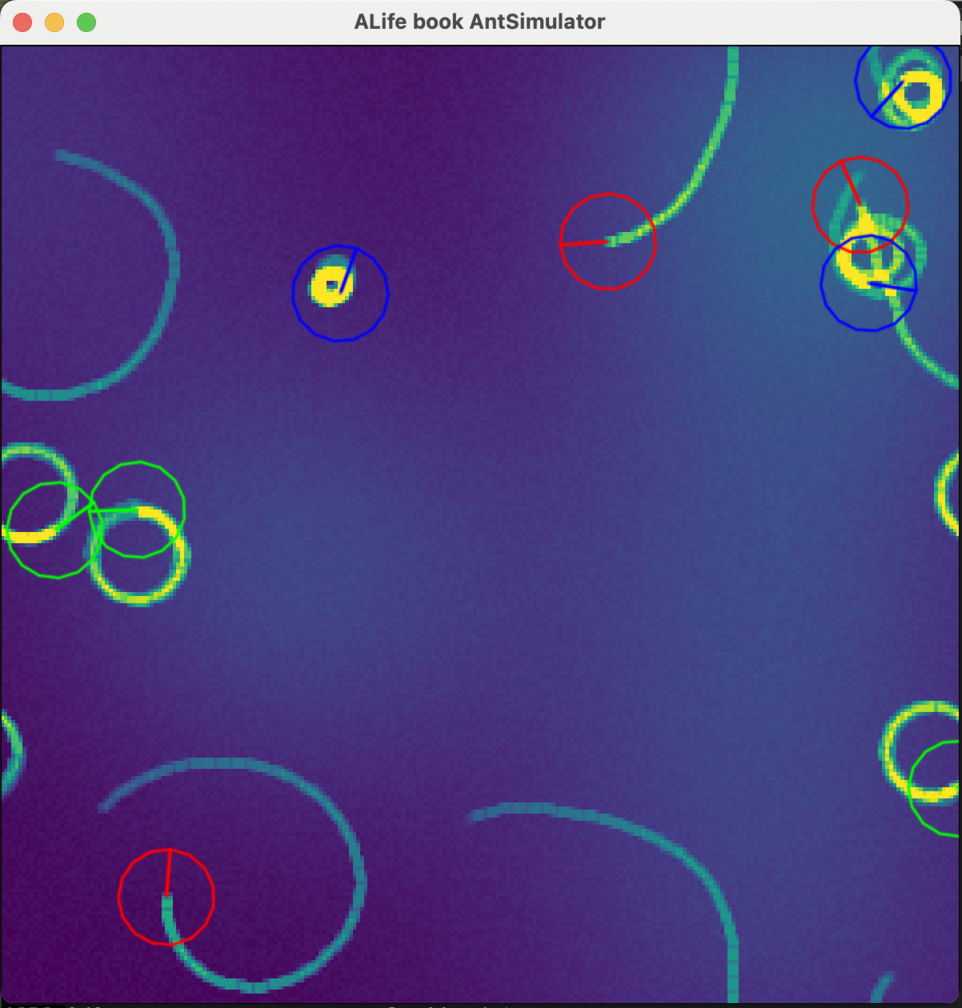

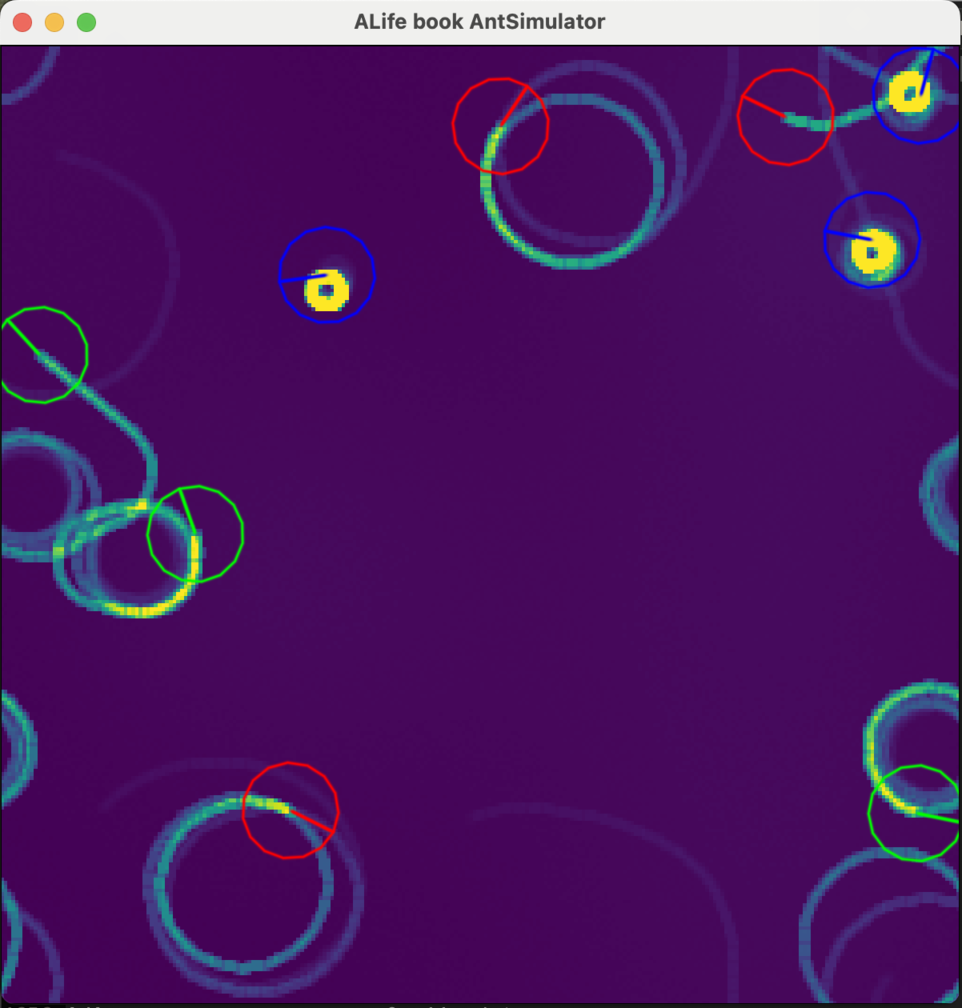

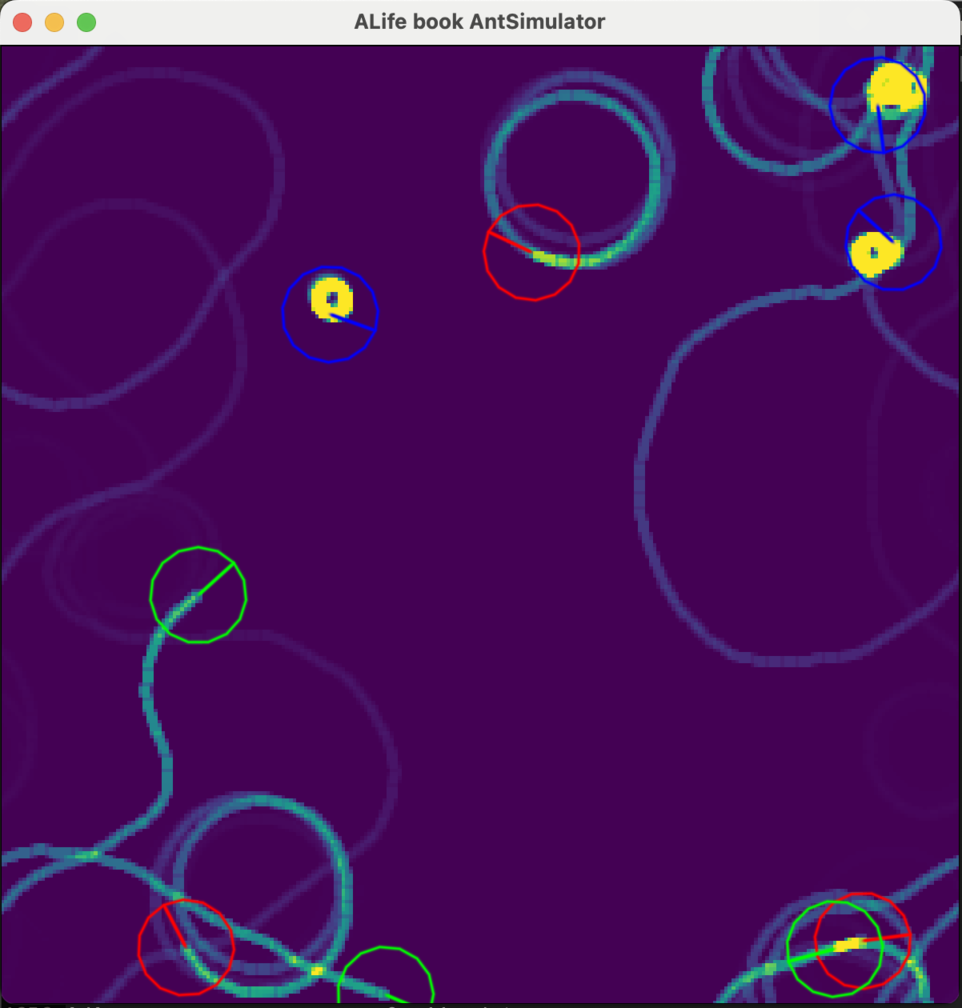

1世代(青)、10世代(緑)、25世代(赤)の3種を3つずつの計9個体を同時に走らせてみた。

動いた後はフェロモンを分泌するから、軌跡が分かりやすい。

最初はどの世代の個体も円を描くような動きをする。

しかし、時間が進んでくるにつれ、

1世代はずっと円を描いたままなのに対し、

10世代、25世代のほうはお互いのフェロモンに惹きつけられて、今まで描いていた円から離れていく。

そしてさらに進むと、赤と緑がお互いに追いかけている感じが出てくる。

ということで、

書籍「作って動かすALife」を全部読んだ。

面白かったのは、人工生命を考える上で、様々な考え方があること。

ここから、自分が作りたいものに関して、どういう手法がよいのかを考えて採用していけばいいのかもしれない。

また、Pythonの練習にもなった。

最後のほう文章でちょっとなーって思うこともあるけども、面白い一冊だったと思う。

なお、初めてO’ReillyのEbookで読み終わった本になった。

ブラウザで読んでも疲れないのがよいかな。

There are currently no comments on this article, be the first to add one below

Add a Comment

Note that I may remove comments for any reason, so try to be civil. If you are looking for a response to your comment, either leave your email address or check back on this page periodically.